疫情风暴下,一座医院的坚守

武汉市红十字会医院抗击新冠肺炎疫情实录

时间:2020-02-28

▲武汉市红十字会医院外观

▲在医院重症监护病区会诊的医生

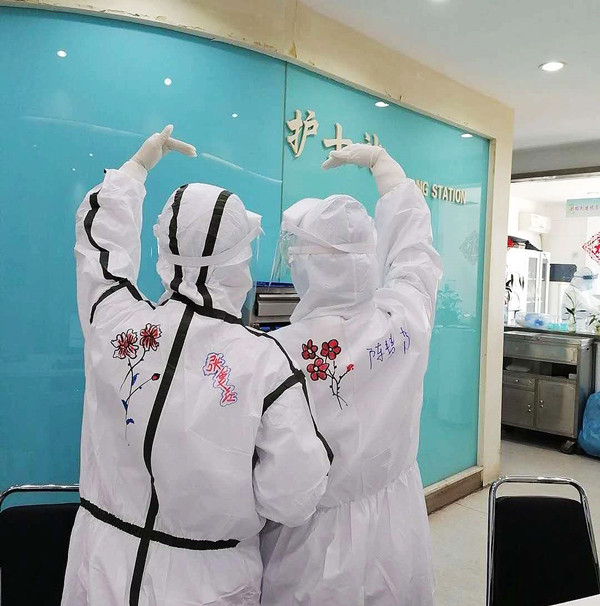

▲武汉红十字会医院康复科医生李洁所在的转换层是清洁区与污染处的交界地,每天,她都在这里目送同事穿上防护服上战场,也等待他们下战场,一开始,她给他们的防护服写上加油的话,后来她画上“春天”,把乐观的态度带入病区,鼓励“战友”和患者

▲妇产科主治医师王海燕主动请缨到发热门诊工作,原本今年2月就要退休的她,选择与同事们并肩作战,坚守一线。2月25日是王海燕的生日,当晚她在值夜班。图为她的朋友圈截图 (图源:协和武汉红十字会医院)

▲1月21日,武汉市红十字会医院被指定为发热患者定点诊疗医院,22日发热门诊正式对外,23日下午6时开始,所有病区全部改造完毕接收患者。这些工作,离不开医院后勤人员的默默付出和始终坚守。(图源:协和武汉红十字会医院)

▲73岁的患者王婆婆2月7日突发左侧肢体偏瘫,同时被确诊为重型新冠肺炎,伴有糖尿病史。她住院期间,得到了武汉市红十字会医院和援鄂医疗队悉心照料,图为她康复出院时与医护人员合影 (图源:协和武汉红十字会医院)

记者 王达

2月24日上午,记者采访期间,武汉市红十字会医院门诊办医生关一一(化名)被查出高度疑似新冠肺炎。前一晚,他持续转运患者至深夜11时45分,直至身体不适才提前撤离。

关一一的工作状态,是全院1056名医护人员(包括协和医院支援90人、四川医疗队278人)的缩影;关一一遭遇的危险,也是全院员工仍在面临的风险。自1月21日被确定为武汉市首批7家新冠肺炎定点诊疗医院以来,该院提前进入战时状态,在人员严重不足、防护物资极度短缺、战友一个接一个“倒下”的困境中,经历了一场又一场艰苦卓绝的战斗。最艰难的时候,全院只有13件防护服便上了战场。

战场

“警报”拉响之前,武汉市红十字会医院(以下简称“武汉红会医院”)院长熊念已隐隐察觉到飓风的到来。

2019年12月18日,武汉发布“封城令”前一个月,距离华南海鲜市场1.5公里的武汉红会医院,接诊了该院第1例新冠肺炎患者。1月5日,武汉市疾控中心通报59例确诊“不明原因肺炎”病例,其中10例由武汉红会医院接诊。

“接诊首例患者时,还不清楚情况,但是拍完片子一看,我们就提起警觉,给他安排在7楼单间,不与其他病患接触。”熊念说,因为该患者是在呼吸科就诊,防护相对到位,所幸没有医护人员被感染。截至目前,该科室仍处于“零感染”状态。

但其他科室则没这么幸运。1月10日,一位常年在武汉红会医院住院的老年肿瘤患者,前往华南海鲜市场后不幸感染,又将病毒带进医院,整个肿瘤科24名医护人员全部“倒下”。

病毒来势汹汹,医院应对措施也在不断升级。元旦过后,医院进入战时状态,所有员工不得离开武汉,随叫随到,院领导轮流排班。截至1月20日,呼吸科发热门诊日接诊量均在300左右,最多时突破400。

“但就在那一个月,全院倒了100多人。”熊念说,截至2月24日,医院共有53人经核酸检测确诊新冠肺炎。事实上,在2月10日武汉实现“应检尽检”之前,该院已有二三十名医务人员高度疑似(符合临床诊断标准,因试剂不足未进行核酸检测,目前已痊愈),并未纳入确诊数据。

1月下旬,湖北、武汉面对疫情的态度开始发生转变。21日上午,熊念接到市疫情防控指挥部通知,确定武汉红会医院为武汉市首批7家定点诊疗医院之一。

仅仅八小时,医院按照流程完成发热门诊改造,开辟14个诊室,紧急培训内、外、妇、儿科等各科医护人员转岗,转出非住院发热患者330人,腾出床位400张,建立隔离病区,转型为一家传染病专科医院。

21日下午17∶30,医院发热门诊提前开放,大批发热患者闻讯而来,从诊室一直排到了马路上。“光排队就需要4到6个小时,打针需要10小时。一楼输液室不够用,我们就把三楼也开辟出来,在墙上钉钉子、挂吊瓶。”熊念介绍,仅22日一天,医院就接诊1700人次,23日突破2400人次。

23日,另一个巨大压力接踵而至。下午15时,医院准时启动收治工作,一夜之间收治患者340人,包括从协和医院转运的140余名。因为传染病患者禁止家属陪护,过年又请不到护工,每个楼层仅有5名医生、9到10名护士,除了治疗看护,还需要负责患者的吃喝拉撒,基本处于24小时连轴转状态,形势愈发严峻。

但最大的压力,来自于极度匮乏的防护物资。21日下午,发热门诊即将启用,但全院只有13套防护服,连病房区医护都只能穿隔离衣,甚至只有医用外科口罩。

22日下午,面对超出此前10倍的接诊量,武汉协和医院援助300套防护服。23日,武汉协和医院、武汉市第一医院、武汉市优抚医院分别援助500套防护服,帮助武汉红会医院度过了最艰难的时刻。

“当时每天领到的防护物资,在最紧着用的情况下,也只能保障半天供应。所以我们每天下午第一件事,就是想尽各种办法去找防护服。”熊念说,按照规定,防护服使用时限为4小时,但大家为了节省防护服,工作时间大多长达8小时,甚至更久。

“即便现在,尽管物资供应情况明显好转,医院防护用品仍只能满足一日之需,N95口罩、防护服等还十分欠缺。”熊念说。

牺牲

49岁的肖俊医生,是武汉红会医院第一个牺牲在战场上的战士。确诊之前,他刚上完一个24小时连班。

肖俊从事医生职业,是子承父业。1991年,他从大学毕业后,进入武汉红会医院工作,至今已有29年,牺牲前任普外科副主任医师。

作为科室的中流砥柱,疫情发生后,肖俊一直坚守岗位,但因为当时情况,并未进行过多防护,导致了后来悲剧的发生。

“大约是15号,医院来了一位在普通外科疾病的发热患者。作为管床医生,肖医生与他密切接触了3天。后来,该患者确诊新冠肺炎,肖医生也被不幸感染。”对此,熊念深感痛惜、愧疚。

18日,因病毒侵蚀,肖俊感觉身体有所不适,但直至20日下午,才在同事的催促下,放下手头工作,前往放射科做CT(电子计算机断层扫描)检查。当天,是他的一个24小时连班。

21日清晨8时,肖俊与同事交班后,前往放射科取回报告,发现双肺呈感染状态,临床诊断为新冠肺炎。他随后找到呼吸科主任范忠杰,询问用药,打算回家隔离。

“为什么不直接住院?”同事劝他。

“明天医院就要被整体征用了,大家都忙得很,不想给大家添麻烦。”肖俊回复。

26日,在家隔离数日后,因病情加重,肖俊被家人送至武汉红会医院住院。一天后,又被转入武汉市金银潭医院。临转院前,他笑着告诉同事:“等我回来。”

但他再也没有回来。1月30日,金银潭医院向肖俊家人下达了病危通知书。2月8日,肖俊被宣布临床死亡。这一天,是李文亮医生去世的第二天。

与举国哀悼李文亮医生不同,肖俊走得无声无息。直至2月21日,武汉红会医院才发布公告:“武汉市红十字会/协和武汉红十字会医院普外科医生肖俊,在抗击疫情一线不幸感染新冠肺炎,因病情恶化,经抢救无效,于2020年2月8日18时13分在武汉市金银潭医院去世。”

“当时我们征求肖医生家人意见,她们非常悲痛,也不希望被外界打扰。”熊念解释,“此外,肖医生父亲是一位老中医,也担心连续公布两位医生去世的消息,会在医护群体中造成恐慌,因此强忍着白发人送黑发人的悲痛,劝说肖医生的爱人和女儿,决定暂不对外公布肖医生死讯。”

肖俊走了,家中唯一的经济支柱断了。“肖医生的女儿今年17岁,正在读高三,妻子患有肾病综合征,没有工作。但就是这样的困难家庭,肖医生走后,他的家人也没有向医院和政府提出任何请求。”熊念说,目前医院正按程序为肖俊申报烈士,正在办理中。

此外,社会各界也向肖医生家人伸出了援助之手。中国红十字基金会第一时间提供了100万元人道救助金,医院也组织开展了募捐活动,并将为肖医生爱人安排工作,以慰烈士在天之灵。

坚守

战士们一个接一个倒下,但那座老旧狭窄的大楼,似乎愈发成为一座坚不可摧的堡垒。

“最惨烈的时候,护士感染倒下了,护士长顶上。上完一个夜班后,再顶一个上午,到了下午实在顶不住了,跑来找我,我只能尽量协调,一个小时一个小时地往后扛,真得像打仗一样。”回想当时场景,熊念心情十分沉重。最难的时候,全院一共“倒”下了160多人,至今仍有近百人病休。

十二病区主任李莉(化名),是一名妇产科医生。因为太多医务人员倒下,她主动请缨上一线。在她的病区,有一位特殊的新冠肺炎患者,是即将临盆的产妇高女士。这在此次疫情中,是第一例。

1月23日,高女士从协和医院本部转运至武汉红会医院,安排在李莉的病区。24日(除夕夜)下午,经过慎重考虑,协和医院支援武汉红会医院专家组决定为她进行剖宫产手术。19∶50,手术成功,高女士顺利诞下一子,重6斤2两,经核酸检测显示正常。

高女士的顺利生产,让李莉心中松了一口气。随后的恢复及治疗,李莉每天都会陪着她,鼓励她继续加油。

2月4日,高女士顺利拔掉留置针;5日,核算检测转阴;8日(元宵节),康复出院。李莉为她感到高兴,但因为长期亲密接触,自己却不幸“中招”,双肺重度感染,一度面临生命危险。所幸经过治疗,目前处于康复状态。

院长熊念,今年35岁,是一位海归博士,毕业于哈佛大学,是协和医院神经内科副教授、副主任医师,2019年6月任武汉红会医院院长。疫情发生后,尤其是1月21日以来,他每天工作到凌晨三四点钟,一天只睡三四个小时。这样的高强度工作状态,一直持续了近两周。

1月25日,孩子发烧,正是疫情最危急的时刻,妻子给熊念打电话,他一边接听,一边和同事讨论工作。妻子心中清楚,他根本没有听进去,只能挂掉电话,找朋友将孩子送往医院做检查。

26日,妻子也发烧了,再给他打电话。他心中惦记,但医院正是启动收治工作第4天,他实在走不开,只好叮嘱妻子自行前往医院拍CT。幸好检查结果显示,妻子、孩子均非新冠肺炎感染。

“非常时期,病人不容易,医务人员更辛苦。但我始终相信,有很多和我丈夫一样的医生战斗在第一线,我们一定会摘下口罩,走在阳光下,拥抱这美好的世界。”艰难时刻,妻子给了熊念最大的宽容和理解。

2月24日被发现疑似感染的关一一,是医院康复科主任。因为疫情期间,其余科室取消,他主动请战,前往后勤部门搬运物资、氧气,后因各方面能力突出,被抽调至医院门诊办,负责发热患者转运工作。

日均四五百的门诊量,让关一一几乎片刻不得清闲。从2月1日领取新任务开始,他每天下班时间都在后半夜,最晚忙到凌晨三四点钟。

每天与大量患者密切接触,加上过于劳累,免疫力下降,关一一不幸也被病毒感染。23日23时45分,身体严重不适的关一一,在同事的劝阻下,20多天来第一次在零点之前下班。

24日上午,因为发热,关一一前往放射科做CT检查,后经核酸检测,确诊新冠肺炎,成为该院第54名被感染的医务人员。

战士们的坚守,换来的是身后患者的平安。截至2月21日,短短一个月,武汉红会医院共接待发热门诊11934人次,收治发热患者1977人,出院患者372人,临床治愈确诊患者144人(其中重症患者51人)。

飓风吹过的地方,春天依然到来。

(备注:武汉市红十字会医院,始建于1917年,原为中国红十字会汉口分会医疗点,1924年扩建为中国红十字会汉口分会医院。后经几度变迁,命名为武汉市红十字会医院,隶属于江汉区委区政府直管,2019年6月由华中科技大学同济医学院附属协和医院托管。目前,该院组建了一支40人的红十字医疗服务队,由武汉市红十字会授旗成立。院长熊念,现任江汉区红十字会副理事长。)